パリといえば芸術の都。

美術館巡りを楽しみにしている方も多いでしょう。

しかし、美術館の数が多すぎて「どこに行けば良いか分からない」と悩む方もいると思います。

この記事では、美術館巡りが趣味で実際にパリの美術館にも多数訪れた筆者が、絶対に行ってもらいたい美術館をランキング形式でご紹介します。

また、TOP3の美術館に関しては、作品の解説付きで紹介させていただきます。

すけさん

すけさん本当は、どの美術館も素敵で全部に1位をあげたい…。

今回は美術館に詳しくない人でも楽しめるということをポイントに、ランキングをつけていきます。

1位 オルセー美術館

第1位はオルセー美術館です。

オルセー美術館は、もともと鉄道駅として使われていた建物を改装して作られたユニークな美術館で、19世紀から20世紀初頭の美術作品を中心に展示しています。

特に印象派、ポスト印象派のコレクションは世界屈指の質と量を誇り、モネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌ、ドガなど、日本でも人気の高い画家たちの名作が数多く揃っています。

2位のルーブル美術館とどちらを1位にするか非常に悩んだのですが、次のような理由でオルセー美術館を1位に選びました。

1つ目の理由は、ルーブル美術館にも名作はたくさんあるのですが、美術に詳しくない人からすると名前を知らない画家の作品も多いことが理由です。

美術好きな人からすると超有名なアングル、ブーグロー、ヤン・ファン・エイクといった画家たちも、ビギナーの人からするとあまり馴染みがないと思います。

それに対し、オルセー美術館の作品は、モネ、ルノワール、ゴッホ、セザンヌなど日本でも人気が高い画家の作品が中心に展示されています。

もう1つの理由は、オルセー美術館内の大時計が魅力的なところです。

自然光が入ってくる雰囲気が非常に美しく、ここで写真を撮ってインスタグラムに投稿している観光客も多いです。

もしもパリに行く友人がいて「美術館には1つだけしかいけない!」と言われたら、オルセー美術館を勧めます。

芸術の都の空気を存分に味わえる、感動間違いなしの美術館です。

オルセー美術館の代表作

オルセー美術館の代表作はこちらから

「サン=ラザール駅(1877年)」クロード・モネ

モネがパリの近代化に着目し、蒸気機関車が行き交うサン=ラザール駅を印象派の筆致で描いた一枚です。

当時、絵画のモチーフとしては珍しかった鉄道を取り上げ、煙、蒸気、光の反射を印象派ならではの筆致で表現しています。

「睡蓮(1899年)」クロード・モネ

睡蓮は、モネの代表的な連作のシリーズのひとつです。

モネはこの池に日本風の橋を設置して、睡蓮をテーマにした作品を何枚も描きました。

モネの色彩感覚と光のとらえ方を凝縮したような一枚です。

この他にも、日傘の女性、ルーアン大聖堂などのモネの名作があります。

僕は「モネの庭、アイリス」が可愛くて大好きです。

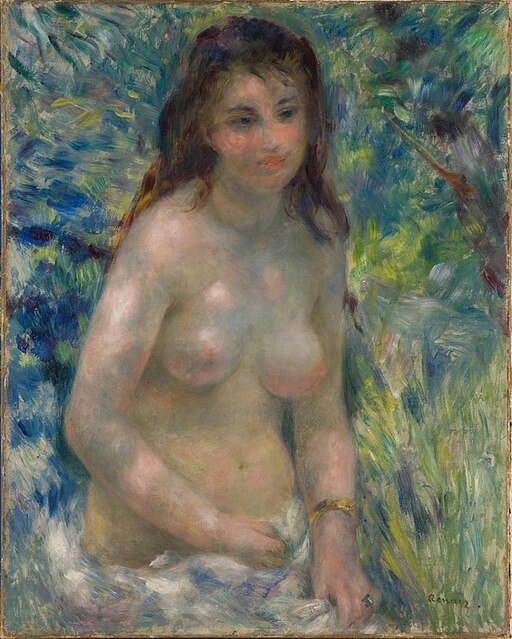

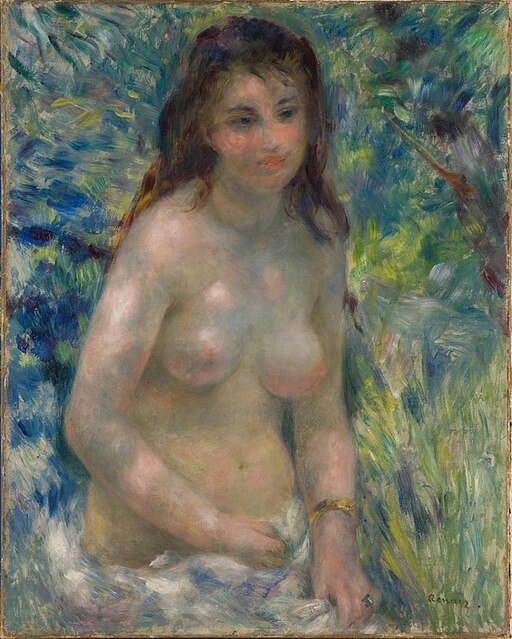

「陽光の中の裸婦(1875年)」ピエール=オーギュスト・ルノワール

明るい光の中でくつろぐ裸婦を、やわらかく包み込むような筆づかいで描いた作品です。

今では非常に評価されていますが、肌に青や緑などの色も使われているため、当時の保守的な批評家からは「死体が完全に腐敗している状態」とまで言われました。

当時の常識に捉われない、ルノワールの挑戦的な姿勢が垣間見えます。

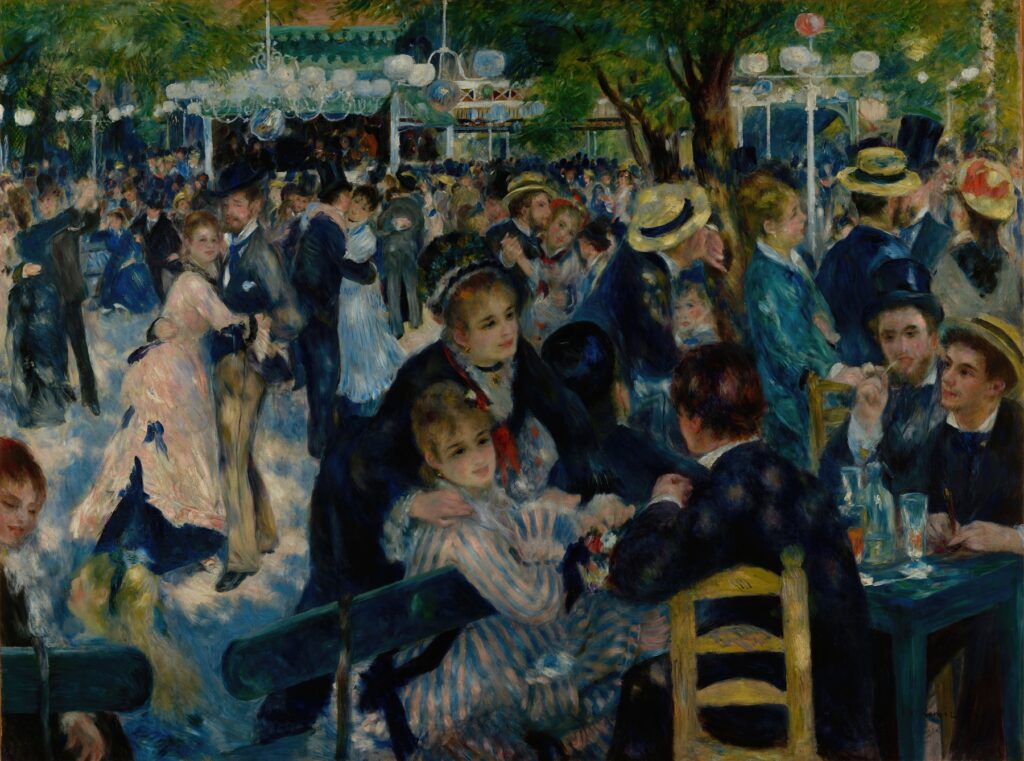

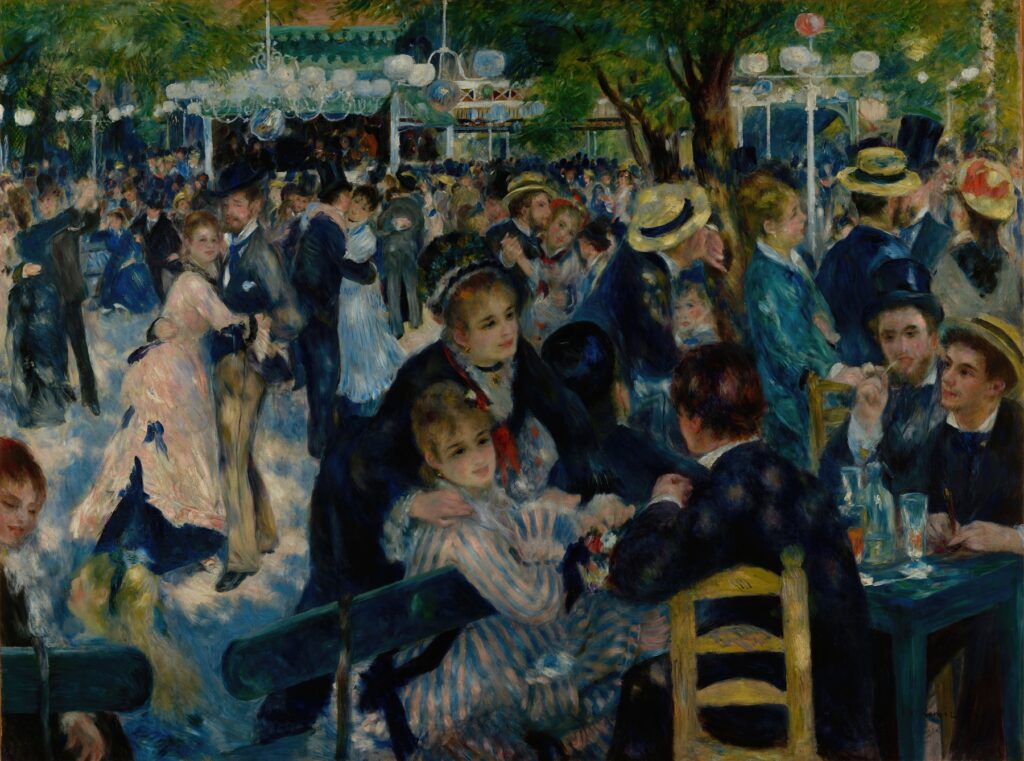

「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会(1876年)」ピエール=オーギュスト・ルノワール

パリ・モンマルトルに実在した人気のダンスホールを描いた、ルノワールの代表作。

光の中で生き生きと踊る人々の姿が、楽しげな雰囲気とともに画面いっぱいに広がっています。

先ほど紹介した「陽光の裸婦」の翌年に発表されたものですが、光が反射している髪の毛をみて「頭が禿げている」と揶揄されました。

それでもルノワールは、当時のパリの人々の日常を描くことにこだわり、この作品は後に世界的な傑作として評価されました。

その他にも、田舎のダンス、都会のダンスといったルノワールの作品が所蔵されています。

「星降る夜(ローヌ川の星月夜)(1888年)」フィンセント・ファン・ゴッホ

アルルのローヌ川沿いで描かれた夜景の作品です。暗い空に輝く星と、水面に映る光のゆらぎがとても美しく、ゴッホの中でも人気の高い一枚。

写真で見るととても綺麗な作品ですが、実物を見ると厚塗りで、力強さも感じます。

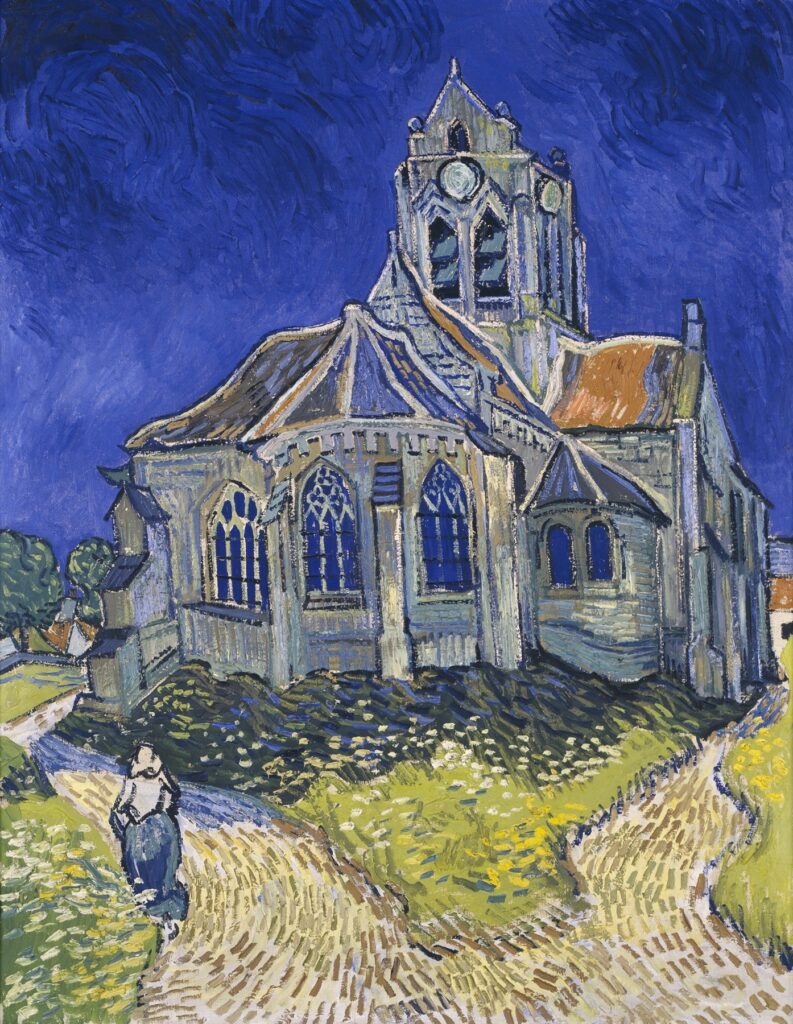

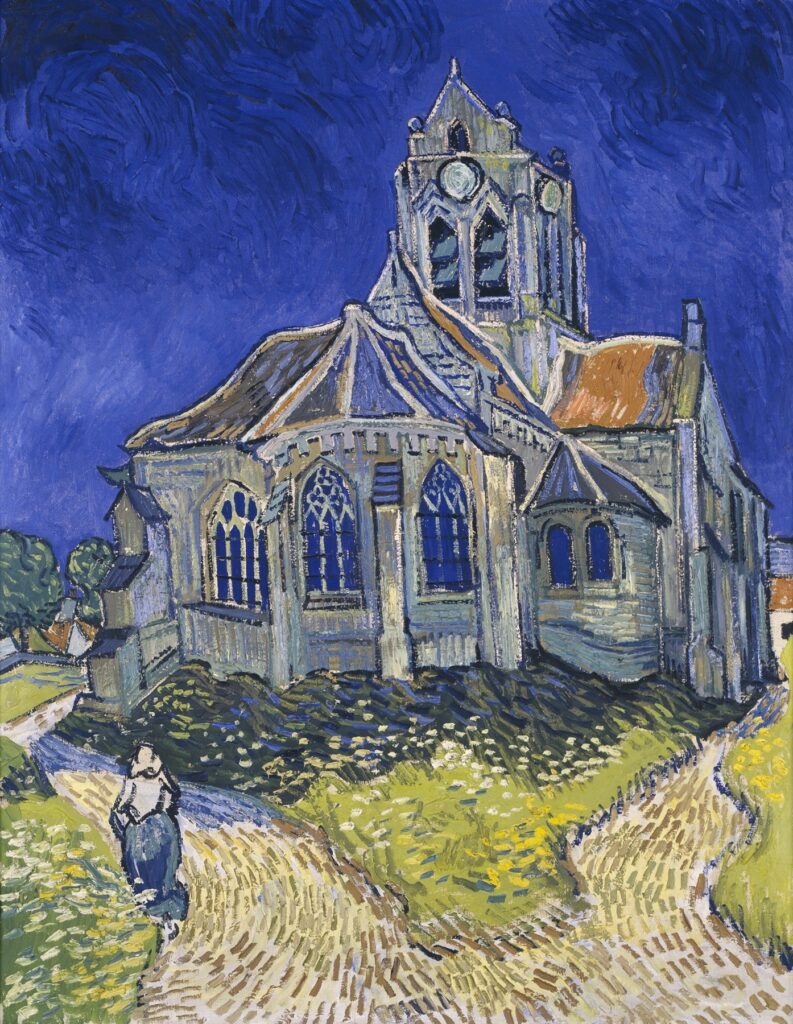

「オーヴェルの教会(1890年)」フィンセント・ファン・ゴッホ

ゴッホが亡くなる直前に過ごしたオーヴェル=シュル=オワーズの教会を描いた作品です。

建物の輪郭が揺れて見えるような、独特のタッチが印象的で、見る人によっては不安定さや孤独感を感じるかもしれません。

ゴッホの晩年の内面を映し出したような、静かだけど強く心に残る作品です。

その他、アルルの寝室、自画像といったゴッホの作品が所蔵されています。

「草上の昼食(1863年)」エドゥアール・マネ

マネは、モネやルノワールといった印象派の画家たちの父とも言える存在の画家です。

この作品は、現代の人からみると特に大きな問題はなさそうに見える作品ですが、制作された当時、大きなスキャンダルとなりました。

これは、当時は神話や寓意などに出てくる存在の女性しか、裸で描いてはいけないというルールがあったからです。

女神でも聖女でもない女性が裸で描かれているため、大きな波紋を呼びました。

しかし、マネの作品はその新しさから、後の印象派の画家たちに大きな影響を与えていきました。

その他、オランピア、笛を吹く少年というマネの作品が所蔵されています。

「エトワール(1876年頃)」エドガー・ドガ

ドガのバレエシリーズの中でも特に有名な一枚です。

「エトワール」とはフランス語で「星」という意味で、主席ダンサーを意味しています。

華やかに踊るダンサーの一瞬が切り取られた作品ですが、舞台袖にはパトロンと思われる男性が立っており、華やかな世界の裏にある現実も伝えてくれるような作品です。

その他、カフェにて、バレエのレッスンといったドガの作品も所蔵されています。

「リンゴとオレンジ(1895年頃)」ポール・セザンヌ

近代絵画の父と呼ばれるセザンヌの代表的な一枚です。

セザンヌの作品には、ひとつのモチーフを同時に複数の角度から観察したような視点、すべての対象を幾何学として捉えるという特徴があります。

後のピカソなど、多くの画家に大きな影響を与えました。

オルセー美術館のその他の代表作

- 「オランピア(1863年)」エドゥアール・マネ

- 「バレエのレッスン(1874年)」エドガー・ドガ

- 「アルルの寝室(1889年)」フィンセント・ファン・ゴッホ

- 「画家のアトリエ(1855年)」ギュスターヴ・クールベ

- 「オルナンの埋葬(1849年)」ギュスターヴ・クールベ

- 「晩鐘(1857年)」ジャン=フランソワ・ミレー

- 「落ち穂拾い(1857年)」ジャン=フランソワ・ミレー

- 「ヴィーナスの誕生(1863年)」アレクサンドル・カバネル

- 「ヴィーナスの誕生(1879年)」ウィリアム・アドルフ・ブーグロー

- 「泉(1856年)」ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル

2位 ルーヴル美術館

2位はルーブル美術館。言わずと知れた世界最大級の美術館です。

フランス王の宮殿だった建物を利用した壮大な空間に、古代から19世紀までのあらゆる時代・地域の名作が揃っています。

展示品はなんと38万点以上。

その広さとボリュームに圧倒されること間違いなしです。

有名な《モナ・リザ》《サモトラケのニケ》《ミロのヴィーナス》をはじめ、世界史や美術の教科書で見た作品が次々と現れるのも魅力のひとつ。

「とにかく名作をたくさん見たい」「一生に一度は訪れてみたい」そんな願いを叶えてくれる場所です。

ただし、初めてルーブルに行く方は「広すぎてどこから見ればいいのか分からない」と感じてしまうかもしれないので、時間に余裕をもって、ルーブル美術館に行くことをおすすめします。

ルーブル美術館の代表作

ルーブル美術館の代表作はこちらから

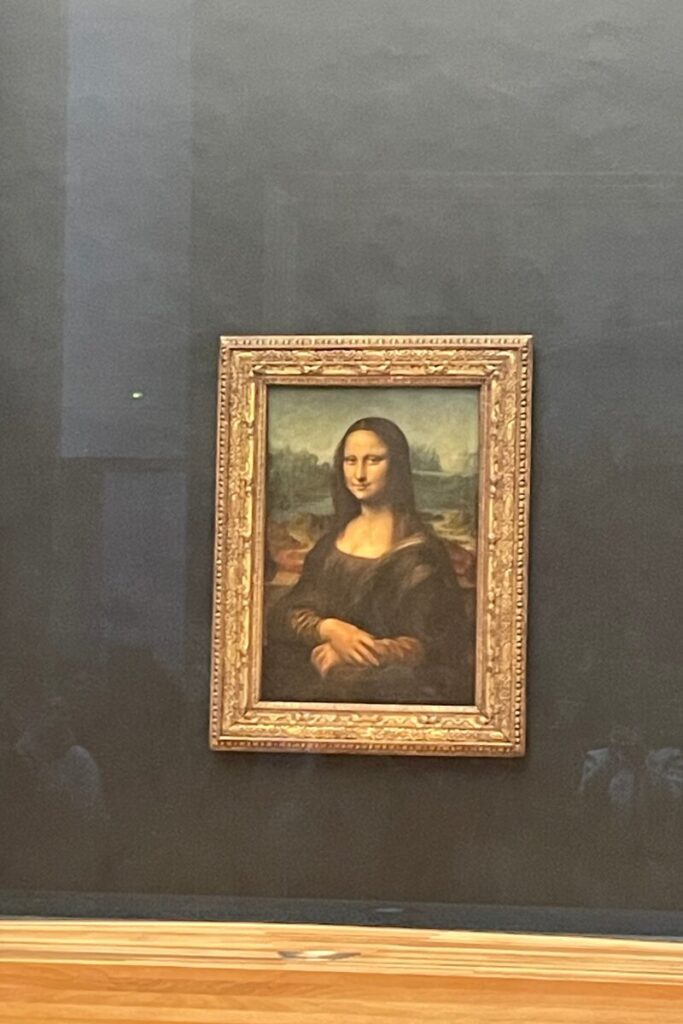

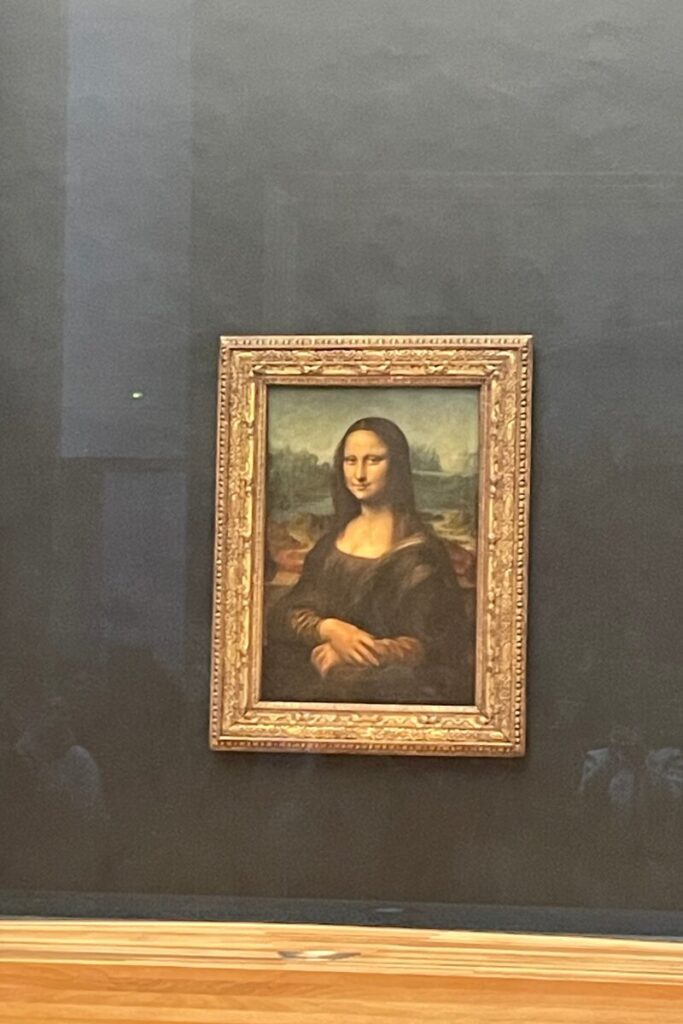

「モナ・リザ(1503〜1506年)」レオナルド・ダ・ヴィンチ

ルーヴル美術館を訪れる人の多くが、この作品を1番の目的に行くのではないでしょうか。

レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた「モナ・リザ」は、世界で最も有名な肖像画のひとつであり、毎日のように多くの観光客がモナ・リザを目当てにルーブル美術館に訪れます。

モデルとされるのは、フィレンツェの商人の妻リザ・デル・ジョコンドと言われていますが、背景の風景や構図にも解釈が分かれ、今なお多くの謎を秘めた作品です。

世界中の美術館の中でも、この一枚ほど多くの人に囲まれている作品は他にないでしょう。

常に人だかりができる展示室の雰囲気も含めて、“世界一有名な絵”としての存在感を体験できる作品です。

「ミロのヴィーナス(紀元前130〜前110年頃)」作者不詳

優雅にひねった上半身と、やわらかな表情が印象的なこの彫像は、古代ギリシャの理想的な女性美を表した作品です。

腕が失われており、本当はどのようなポーズだったか、今だに議論され続けています。

むしろ、この「欠けた美しさ」が、多くの人の心をとらえているのかもしれません。

1820年、エーゲ海のミロス島で偶然発見され、のちにルーヴル美術館に収蔵されました。

「モナ・リザ」「サモトラケのニケ」と並び、ルーヴルを代表する三大作品のひとつです。

「サモトラケのニケ(紀元前200〜前190年頃)」作者不詳

今にも翼を広げて大地に舞い降りるような姿が印象的なこの像は、勝利の女神ニケをかたどった古代ギリシャの傑作です。

1863年にサモトラケ島で、フランス人外交官シャルルシャンポワーゾが発見しました。

翼の部分は100点以上の断片となっており、これを復元したところ「ニケの像」であることが分かりました。

ルーブル三大作品のひとつです。

「ナポレオン1世の戴冠式(1807年)」ジャック=ルイ・ダヴィッド

とても大きく、圧倒的なスケール感がある作品です。

この作品は、フランス皇帝ナポレオンの戴冠式の場面を記録した歴史画です。

1804年、ノートルダム大聖堂で実際に行われた儀式の様子が描かれています。

実際は、市民に支持されて皇帝になったことを示すため、ナポレオンは、自分自身で冠を頭に乗せたのですが、当時の常識では前例のない行為であり、絵に描くには不自然な場面でした。

そのため、画家のダヴィッドは、その場面の直後の、ジョゼフィーヌ皇后に冠を授ける場面を選んだという話が残っています。

この絵は、ただの記録としての作品ではなく、ナポレオンの権威や政治的意図を象徴するプロパガンダ的な意味も込められています。

「民衆を導く自由の女神(1830年)」ウジェーヌ・ドラクロワ

フランスの七月革命(1830年)を題材に、民衆とともに進む“自由”の象徴を描いたこの作品は、政治的メッセージと芸術性を併せ持つ作品です。

教科書などにも載っているので、馴染み深い人もいるのではないでしょうか。

画面中央に描かれている三色旗を掲げて裸足で立ち上がる女性は、女神のようでもあり、実在する市民のようにも見え、「自由の擬人化」として人々を鼓舞しています。

倒れた兵士、銃を構えた労働者、少年など、さまざまな階層の市民たちが描かれており、革命に立ち上がった“民衆そのもの”がテーマです。

ちなみに、描かれている民衆の中には、ドラクロワ自身が登場人物として描かれていると言われています。

どれがドラクロワかを探しながら鑑賞するのも楽しいかもしれません。

「グランド・オダリスク(1814年)」ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル

アングルは、新古典主義の画家でありながら、写実性よりも理想化された美の追求に重きを置いた画家として知られています。

この作品も、解剖学的に不自然なほど長い背中が特徴で、実際の人間よりも背骨が2つくらい多いと言われています。

また、ねじれた体の構図などが見られ「現実ではありえない美しさ」に挑戦したことが分かります。

「レースを編む女(1669年頃)」ヨハネス・フェルメール

とても小さな作品ですが、フェルメールの技術を凝縮したような作品です。

レース作りに集中する若い女性の姿が描かれており、その手元を見つめるまなざしや、机に広げられた糸の描写から、フェルメール特有の繊細な観察眼が感じられます。

フェルメールが得意とした光や空気感、そして静けさを感じられる名作です。

「シテール島への巡礼(1717年)」アントワーヌ・ヴァトー

この作品は、18世紀フランスで流行した「ロココ様式」の代表作のひとつです。

ロココとは、宮殿の装飾やファッションに見られるような、明るく華やかで、軽やかな美しさが特徴のスタイルです。

描かれているのは、愛の女神ヴィーナスにゆかりのある「シテール島」へと向かう男女たちの姿。

恋人たちが語らい、手を取りながら船へと向かう様子は、どこか夢の中のような優しさに包まれています。

僕も実物を見ましたが、淡いピンクがかかったようなトーンの作品で、とても可愛らしい印象を受けました。

ルーブル美術館のその他の代表作品

- 「岩窟の聖母(1483年頃)」レオナルド・ダ・ヴィンチ

- 「美しき女庭師(1507年)」ラファエロ

- 「メドゥーズ号の筏(1819年)」テオドール・ジェリコー

- 「キオス島の虐殺(1824年)」ウジェーヌ・ドラクロワ

- 「トルコ風呂(1862年)」ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル

- 「大工の聖ヨセフ(1642年)」ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

- 「イカサマ師(1635年頃)」ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

- 「ガブリエル・デストレとその妹(1594年頃)」作者不詳

3位 オランジュリー美術館

3位はオランジュリー美術館です。

パリのチュイルリー公園の一角にあるオランジュリー美術館は、モネの「睡蓮」のために設計された特別な展示空間をもつ、静かで美しい美術館です。

落ち着いた雰囲気の中で、絵画と向き合うことができます。

この美術館の最大の見どころは、なんといってもクロード・モネの「睡蓮の大装飾画」です。

2つの楕円型展示室の白壁に、ぐるりと囲むような形で作品が展示されています。

館内は比較的コンパクトで、1〜2時間ほどあればじっくり楽しむことが可能です。

モネ以外にも、ルノワール、セザンヌ、ピカソ、マティス、モディリアーニなど、印象派から20世紀初頭の名画が充実しています。

オランジュリー美術館の代表作

オランジュリー美術館の代表作はこちら

「睡蓮の大装飾画(1915–26年頃)」クロード・モネ

オランジュリー美術館の目玉として展示されている作品で、モネが晩年に取り組んだ「睡蓮」シリーズの集大成ともいえる大作です。

パリ郊外・ジヴェルニーの自宅にあった池をモチーフに、季節や時間によって移ろう光と水の表情を、8枚の巨大なキャンバスに描いています。

作品は、自然光が差し込む2つの楕円型展示室に、ぐるりと囲むように展示されており、まるで“水の中”に包まれているかのような没入体験ができる空間です。

展示室の中心には、椅子が用意されており、そこに座り没入しながら作品を観るのも楽しいでしょう。

「ピアノに寄る娘たち(1892年頃)」ピエール=オーギュスト・ルノワール

印象派の画家ルノワールが晩年に描いたこの作品は、音楽と家庭的なぬくもりをテーマにした温かみのある一枚です。

ピアノの前に並んで座る2人の少女が、譜面を見ながら演奏に集中している様子が柔らかな筆づかいで描かれています。

金色に輝く少女の髪や、ふんわりとした白いドレス、光を受けて優しく広がる背景の色調など、ルノワールならではの優雅で親密な空気感が画面全体に満ちています。

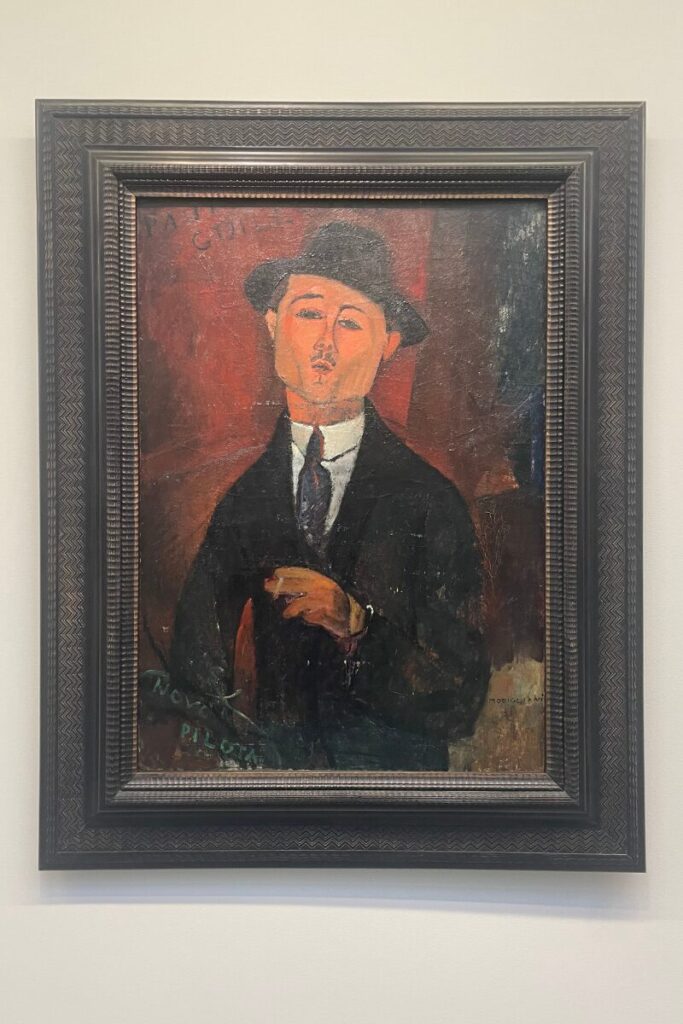

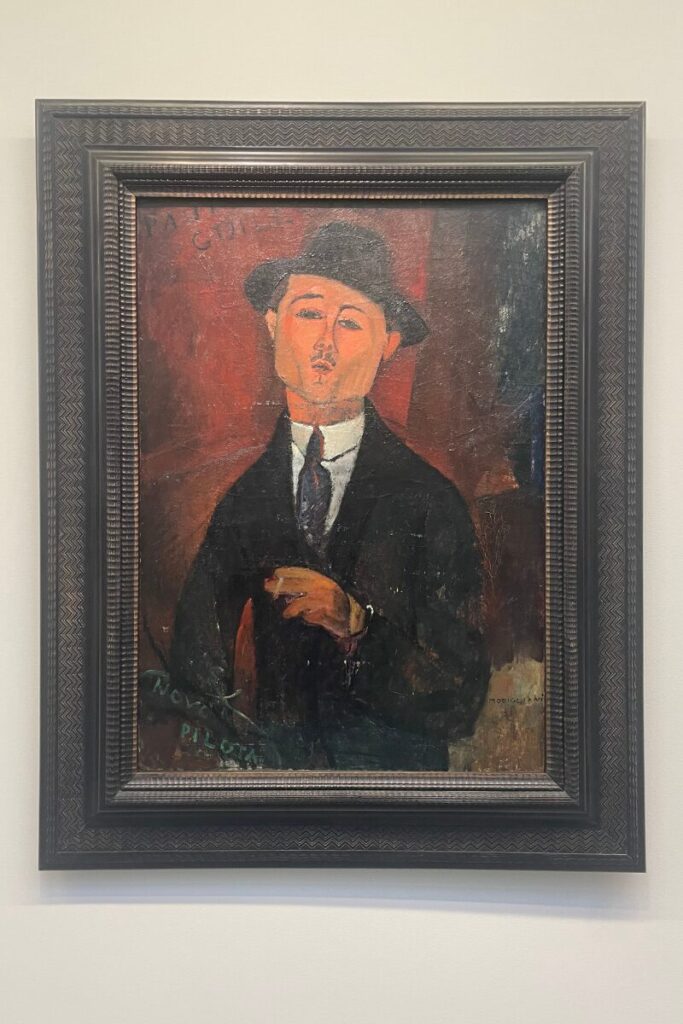

「ポール・ギヨームの肖像(1915年頃)」アメデオ・モディリアーニ

モディリアーニの描く人物は「細長い顔とアーモンド形の目」という独特の特徴があります。

この作品のモデルとなったポール・ギヨームは、若くして頭角を現した画商であり、オランジュリー美術館に所蔵されている作品も彼のコレクションが中心となっています。

オランジュリー美術館のその他の代表作

- 「赤いチョッキの少年(1888–90年)」ポール・セザンヌ

- 「ココ・シャネルの肖像(1923年)」マリー・ローランサン

- 「大きな浴女(1921年)」パブロ・ピカソ

- 「長い髪の浴女(1919年)」ピエール=オーギュスト・ルノワール

- 「草上の昼食(1876年頃)」ポール・セザンヌ

- 「婚礼(1905年頃)」アンリ・ルソー

- 「人形を抱く子供(1892年)」アンリ・ルソー

4位 ポンピドゥー・センター

4位はポンピドゥー・センターです。

外観からしてインパクト抜群のポンピドゥー・センターは、20世紀以降の近現代アートを中心に作品を所蔵する美術館です。

館内では、ピカソ、マティス、カンディンスキー、クレーなど、近代美術を代表する巨匠たちの作品がずらりと並びます。

また、アンディ・ウォーホルなど現代アートの重要人物の作品も充実しています。

さらに、建物には展望テラスもあり、アート鑑賞だけでなく景色を楽しみに訪れる人も多くいます。

近代から現代へと続くアートの流れを一気に体感したい方には、まさにぴったりの美術館です。

ポンピドゥー・センターの代表作

ポンピドゥー・センターの代表作はこちら

- 「ルーマニア風のブラウス(1940年)」アンリ・マティス

- 「大きな赤い室内(1948年)」アンリ・マティス

- 「コンポジションⅨ(1936年)」ワシリー・カンディンスキー

- 「エッフェル塔の新郎新婦(1939年)」マルク・シャガール

- 「ミューズ(1935年)」パブロ・ピカソ

- 「カフェ(1949年)」藤田嗣治

- 「泉(1917年)」マルセル・デュシャン

- 「10人のリズ(1963年)」アンディ・ウォーホル

- 「赤・青・白のコンポジションⅡ」ピエト・モンドリアン

5位 マルモッタン・モネ美術館

5位はマルモッタン・モネ美術館です。

パリの閑静な住宅街に位置する美術館で、特に印象派の巨匠クロード・モネの作品を豊富に所蔵していることで知られています。

本当はもっと順位を上げたいほど素敵な美術館なのですが、上位の美術館と比べると少しアクセスが悪いことからこの順位とさせていただきました。

それでも「モネが好き」という方にはぜひ行ってもらいたい美術館です。

オルセー美術館ほど混んでいないので、ゆっくりとモネの作品を楽しむことができます。

モネの代表作「印象・日の出」をはじめ、晩年の連作「睡蓮」など、彼の人生と芸術の軌跡を辿ることができる貴重なコレクションが展示されています。

特に印象・日の出は「印象派」という彼らの呼び名のきっかけにもなった作品で、これを観に行くだけでも十分に価値がある美術館なので、ぜひ観に行って欲しいです。

マルモッタン・モネ美術館の代表作

マルモッタン・モネ美術館の代表作

- 「印象・日の出(1872年)」クロード・モネ

- 「ルーアン大聖堂、太陽の効果、一日の終わり(1894年)」クロード・モネ

- 「睡蓮(1926年頃)」クロード・モネ

- 「アガパンサス(1914〜1917年)」クロード・モネ

- 「ブージヴァルの庭のウジェーヌ・マネと娘(1881年)」ベルト・モリゾ

6位 ロダン美術館

第6位はロダン美術館です。

フランス近代彫刻の巨匠、オーギュスト・ロダンの作品を一堂に楽しめるのがこのロダン美術館です。

ロダンは「考える人」の作者として、日本でも有名ですよね。

ロダン美術館は、美しいフランス式庭園に囲まれた優雅な空間で、アートと自然を同時に味わえる贅沢な美術館です。

館内には、ロダンの代表作「考える人」「地獄の門」「カレーの市民」などが展示されており、彫刻の持つ力強さと繊細さを間近で体感できます。

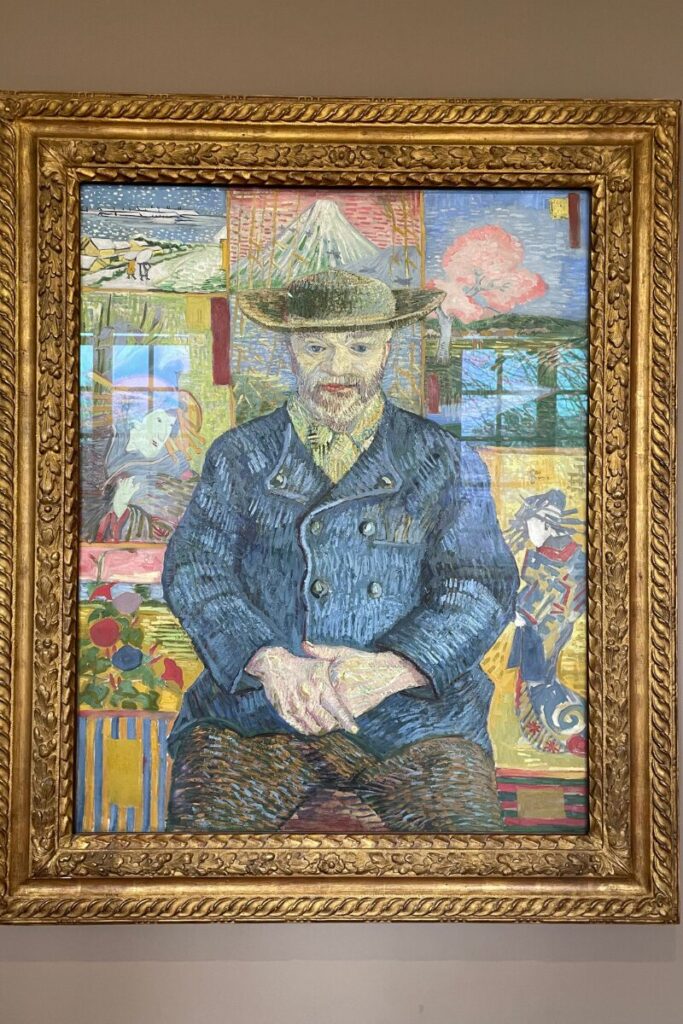

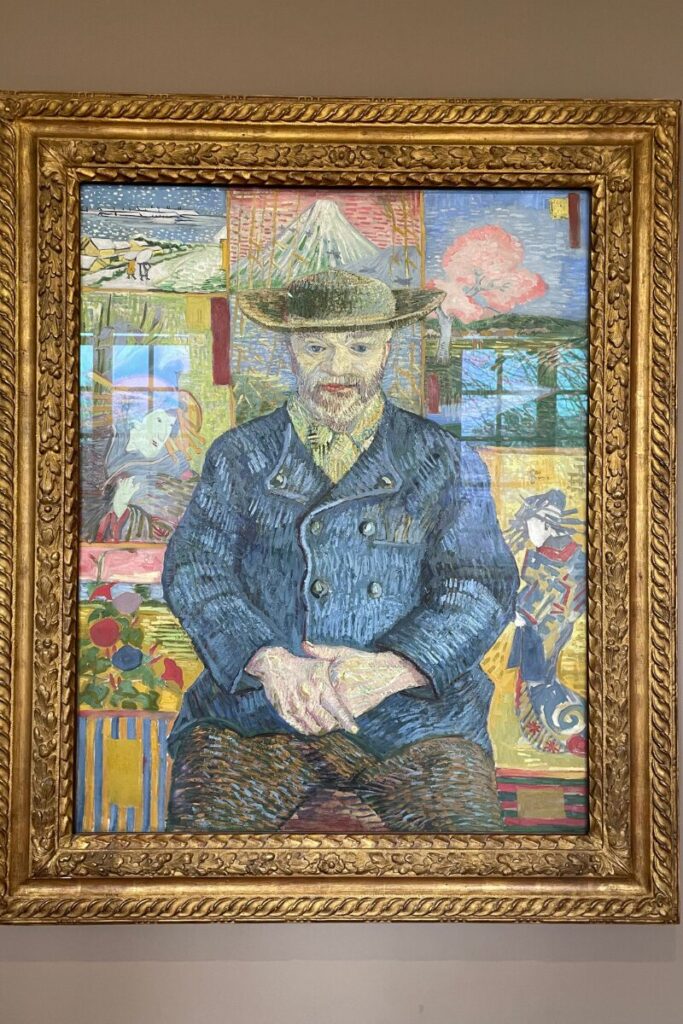

また、ゴッホの代表作のひとつとして知られる「タンギー爺さん」も、この美術館にあります。

ジュリアン・タンギーは、ゴッホがパリにいた時代に懇意にしていた画商で、彼の後ろには浮世絵と思われる絵が並んでいます。

彫刻作品が好きな方は、ロダン美術館にぜひ行ってみてください。

ロダン美術館の代表作

ロダン美術館の代表作はこちらから

- 「考える人」オーギュスト・ロダン

- 「地獄の門」オーギュスト・ロダン

- 「カレーの市民」オーギュスト・ロダン

- 「タンギー爺さん(1887年)」フィンセント・ファン・ゴッホ

7位 国立ピカソ美術館

第7位は国立ピカソ美術館です。

日本でも有名なパブロ・ピカソの膨大な作品を一挙に楽しめます。

館内には、ピカソが遺した約5,000点以上の作品の中から選ばれた絵画、彫刻、素描、版画などが展示されており、彼の生きた歴史を感じることができます。

ピカソは様々なスタイルの絵画に挑戦した画家でもあるのですが、キュビスムの実験、青の時代、バラ色の時代など、あらゆるスタイルと表現を網羅しているのがこの美術館の最大の魅力です。

日本では「よくわからない絵」と言われるピカソですが、ここに来れば「なんか良いかも」と思える絵画に出会えるはずです。

ポンピドゥー・センターからバスですぐ行ける距離なので、時間がある方はセットで行ってみてはいかがでしょうか。

国立ピカソ美術館の代表作

国立ピカソ美術館の代表作はこちらから

- 「肘掛け椅子のオルガ・コクローヴァの肖像(1918年)」パブロ・ピカソ

- 「自画像(1901年)」パブロ・ピカソ

- 「浜辺を走る二人の女性(1922年)」パブロ・ピカソ

- 「手を組むジャクリーヌ(1954年)」パブロ・ピカソ

- 「ドーラ・マールの肖像(1937年)」パブロ・ピカソ

8位 プティ・パレ美術館

8位はプティ・パレ美術館です。

プティ・パレ美術館は、1900年のパリ万国博覧会のために建築され、現在はパリ市立の美術館として一般に無料で公開されています。

建物自体が美術品のように美しく、中庭の回廊や庭園も見どころのひとつです。

ちなみに、上の写真は中庭の写真です。

館内では、古代ギリシャ・ローマの彫刻、ルネサンスやバロックの絵画、19世紀のフランス美術、そしてアール・ヌーヴォーの工芸品など、幅広い時代とジャンルの作品を鑑賞することができます。

世界的に有名な作品があるわけではありませんが、ドラクロワ、クールベ、モネ、セザンヌ、モディリアーニといった巨匠の作品も所蔵されていることや、庭園の美しさからこの順位にさせていただきました。

プティ・パレ美術館の代表作

プティ・パレ美術館の代表作はこちらから

- 「サラ・ベルナールの肖像(1876年)」ジョルジュ・クレラン

- 「クリスマスキャロル(1867年頃)」ダンテ・ガブリエル・ロセッティ

- 「ラミア(1909年頃)」ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス

9位 パリ市立近代美術館

第9位はパリ市立近代美術館です。

20世紀から21世紀にかけての現代美術を中心に展示している施設です。

エッフェル塔から比較的近い位置にあります。

ルーブルやオルセーのような観光客で混雑する大型美術館と比べて、落ち着いた雰囲気の中でゆっくり作品と向き合えるのが魅力です。

館内では、ピカソ、ブラック、マティス、ドローネー、モディリアーニ、ボナールといった20世紀美術の巨匠たちの作品をはじめ、現代アートまで幅広く展示されています。

その中でもラウル・デュフィの巨大壁画「電気の精」が、特におすすめです。

他の美術館の大きな絵画や壁画とは、また違った雰囲気を楽しめます。

また、入場無料なので、エッフェル塔観光とセットで立ち寄るのもおすすめです。

パリ市立近代美術館の代表作

パリ市立近代美術館の代表作はこちらから

- 「電気の妖精(1937年)」ラウル・デュフィ

- 「青い目の女(1919年頃)」アメデオ・モディリアーニ

- 「エッフェル塔(1926年)」ロベール・ドローネー

- 「ダンス(1933年)」アンリ・マティス

10位 モンマルトル美術館

第10位は、モンマルトル美術館です。

モンマルトル美術館は、観光地としても有名なサクレ・クール寺院の近くにある美術館です。

もともと、ルノワールやユトリロ、ヴァラドン(ユトリロの母)などが住み、創作活動を行った場所として知られています。

当時のアトリエを再現した部屋は、その頃の芸術家たちの暮らしをリアルに感じさせてくれます。

サクレ・クール寺院に行く方は、ついでに寄ってみるのも良いのではないでしょうか。

モンマルトル美術館の代表作

モンマルトル美術館の代表作はこちらから

- 「ル・ディヴァン・ジャポネ(1893年)」アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

- 「ルドルフ・サリスの『ル・シャ・ノワール』の巡業(1896年)」テオフィル・アレクサンドル・スタンラン

- 「美しき居酒屋のおかみ(1924年)」マルセル・ルプラン

まとめ

パリには、ルーヴルやオルセーをはじめとする有名美術館から、静かに楽しめる隠れた名所まで、魅力的な美術館がたくさんあります。

この記事では、代表作や見どころを交えながら、旅行者におすすめの美術館をランキング形式で紹介しました。

印象派を見たいならオルセーやオランジュリー、モネ好きならマルモッタン・モネ、彫刻ならロダン。

旅のテーマや気分に合わせて、あなたにぴったりの美術館を選んでみてください。

今回はあえてランキング形式にしましたが、どこも素敵な美術館です。

ランキングに関わらず、行ってみたい美術館があれば、行ってみてくださいね。